|

フォト_ギャラリー

2021年02月18日 [ 第622回 ]

カケス,余録;レンズの歪曲収差

|

|

カケス(亜種カケス) Eurasian Jay Garrulus glandarius japonicus

分類:スズメ目 カラス科

全長:33.0cm

翼開長:50.0cm

分布:本州、四国、九州などで留鳥または漂鳥。

生息環境:平地〜山地の林。

食性:木の実など。

フォトギャラリー:第620回他参照

撮影難易度:★★☆☆☆

撮影日:2021年2月5日

撮影時間:07時32分23秒

シャッタースピード:1/1600秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:1250

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

カケスはほとんどの野鳥と同様狙って撮ろうとすると意外に難しく何かのタイミングで撮れる事が多

い。 ミヤマホオジロのポイントで待ち構えているとエナガの群れがやって来て撮影していると突然カケ

スが1羽飛んで来てエナガの群れを飛ばしてしまった(画像は割愛)。 とんだ邪魔が入ったがその邪

魔者自体が僕にとっては被写体だ。小枝が被りまくりだが至近距離だった。

ミヤマホオジロ:フォトギャラリー第621回他参照

エナガ:フォトギャラリー第620回他参照

余録;レンズの歪曲収差

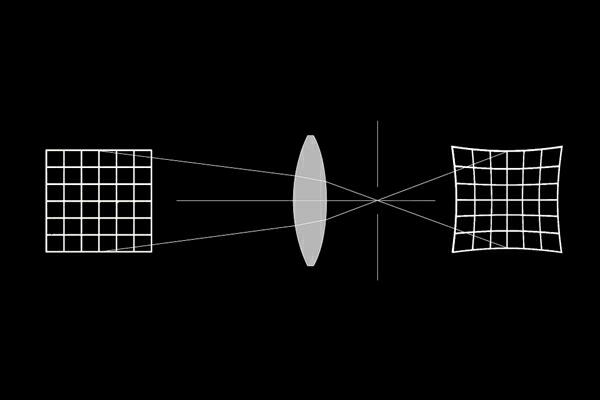

▲ 糸巻型歪曲(正の歪曲)

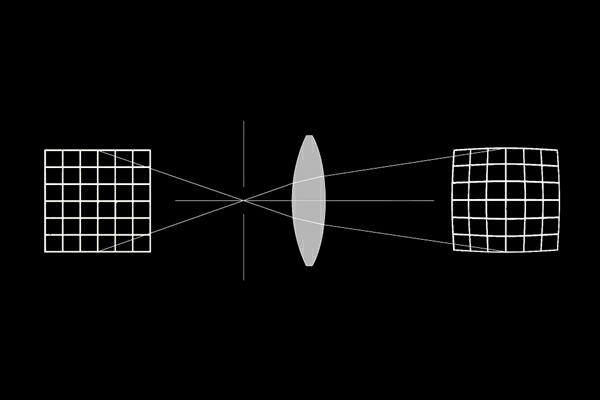

▲ 樽型歪曲(負の歪曲)

歪曲収差は直線が曲線になり長さも伸縮して四角い物体が変形して写る現象で主に糸巻型歪曲と

樽型歪曲が有る。 球面収差などと同様にレンズの中心から遠い所に入射した光線ほど過剰に曲が

る事により引き起こされる(フォトギャラリー第619回余録参照)。 四角い物体の四隅ほど光軸から離

れるから大きく曲がり歪曲となって結像する。 しかも同じ凸レンズでも絞り位置(光束が反転する所)

がレンズのどちら側に有るかによって糸巻型にも樽型にもなり得るという性質を持っている(これまで述

べて来た通りカメラのレンズは複数の単レンズが組み合わされて出来ているからこういう事が起こ

る)。 と言う事は絞りを挟んで同じ性質の単レンズを配置するだけでも補正が可能だろうと容易に推

測出来る。 実際初期の標準レンズの多くはタイプは違えど左右対称に設計されていてその基本的な

形は現代に至るまで引き継がれている。 一般に望遠系のレンズは糸巻型、広角系のレンズは樽型

歪曲が起きやすい。 また広角系やズームレンズは歪曲の補正が難しいとされる。 なお僕も勘違いし

ていたが高層ビルを下から撮った時などに起こる不自然に倒れて写る現象は遠近感に起因する歪み

であってそれ自体は直線が曲線に写る歪曲収差とは異なるらしい。 以上で数回にわたって掲載して

来たレンズの収差は完結する。 これらの種々雑多な収差を全て同時に補正して1本のレンズが作ら

れている。 歴代技術者達の涙ぐましい努力の結晶と言っていい。

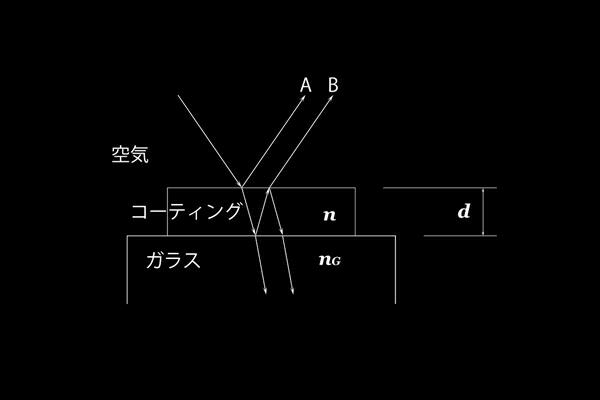

▲ コーティング

nd=(1÷4)λ

n≒√nG

nd:コーティングの光学的厚さ λ:光の波長 n:コーティングの屈折率 nG:ガラスの屈折率

このほか収差ではないがゴーストやフレアも軽減させる工夫がされている。 ガラスに光線が当たる

とほとんどが透過するが一部は反射してしまう。 それだけなら光量の低下という問題だけで済むが複

数の単レンズで構成されたカメラのレンズの場合は第1レンズ以外のレンズで反射した光が手前のレ

ンズの裏面で反射して再び奥へ向かい最終的に撮像素子に到達してしまうという問題を起こす。 その

光量は反射の反射だからわずかだがそれがまた反射を繰り返すし構成枚数が多いと枚数分(裏面も

有るので×2)反射してしまうので無視出来ない。 またレンズ以外に鏡筒の内壁で反射した光も原因

となる。 鏡筒内で乱反射を繰り返した光線が撮像素子に到達すると本来の像とは異なる像(ゴースト)

や白っぽくボケた光(フレア)として写り込んでしまう。 その対策としてはフードで画面外から入射する

強い光線を遮断したり鏡筒の内壁を反射の少ない黒の艶消しにする、或いは細かい溝を切って光が

それ以上奥へ進みにくい様な表面にするとか構成する単レンズの枚数を極力減らすという方法の他に

レンズ素材と異なる屈折率nの物質を薄く真空蒸着するコーティングという方法が有る。 時として複数

の膜がコーティング(ニコンでは多層膜コーティングと呼ぶ)される。 その原理はレンズ(図ではガラ

ス)の表面で反射した光Bとコーティング表面で反射した光Aが干渉し打ち消し合うというものだ。 しか

も反射する光が減免するという事は透過する光が増える事を意味する。 コーティングの素材とその光

学的厚さndによって反射を抑制する波長λ(色)が選択出来る。 コーティングの厚さdはせいぜい0.

1ミクロン程度だ。 コーティングされたレンズが七色に光って見えるのは特定の色が消されているた

めだ。 水に油が浮いているとこの様に見えるのも同じ原理と思われる。

ゴーストの中には絞りの形をしたものが有るがこれは絞り羽より後ろで反射した光が絞りでケラレ

※ てから前のレンズ裏面に反射して撮像素子に到達するからと思われる。 何個かの同様のゴースト

が一列に並んだ様になるのは更に前のレンズ群に反射した光が順次届くからと思われる。

最近では主にデジタルカメラに特有のパープルフリンジという偽色が生じるという問題も有る。 隣り

合う撮像素子に光が漏れる(ブルーミング)のが主な原因で明暗差の有る部分に偽色が発生する現象

だ。 ローパスフィルターなどで抑制されている。 野鳥撮影においては今回のカケスの様な空抜けの

時などに起こりやすい。 僕は色収差と混同していたが倍率色収差に起因する場合も有るらしいので

広義では間違いではなかった(?)。

さて、諸収差とその補正については以上だがここで終りではなく次回からは実際のレンズ構成を見て

その意味を探ってみたい(やり始めた事は中途半端にやめられない性格なもので・・・)。

※ ケラレ:画像の一部が障害物に遮られて欠けた部分の事。そうして欠ける事を「ケラレる」と言う。

参考文献:小倉敏布「写真レンズの基礎と発展」朝日ソノラマ社1998年

|

|

|

|