|

フォト_ギャラリー

2021年04月14日 [ 第635回 ]

ツバメ,ウグイス,余録;ツクシ,ヤマザクラ,連載企画;特殊レンズ

|

|

ツバメ(雌と思われる) Barn Swallow Hirundo rustica gutturalis

分類:スズメ目 ツバメ科

全長:17.0cm

翼開長:32.0cm

分布:九州以北で夏鳥。一部越冬。

生息環境:住宅地、農耕地など。

食性:昆虫など。

フォトギャラリー:第579回他参照

撮影難易度:★☆☆☆☆

撮影日:2021年4月7日

撮影時間:08時47分59秒

シャッタースピード:1/4000秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

ウグイス Japanese Bush Warbler Cettia diphone

分類:スズメ目 ウグイス科

全長:雄16.0cm 雌14.0cm

翼開長:雄21.0cm 雌18.0cm

分布:全国で漂鳥。

生息環境:笹などの茂る林。

食性:昆虫、蜘蛛、木の実など。

フォトギャラリー:第616回他参照

撮影難易度:★★★☆☆

撮影日:2021年4月1日

撮影時間:12時44分49秒

シャッタースピード:1/2000秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

ツバメは今季初撮りだ。 初認はだいぶ前だが一瞬見えただけで撮り損ねていた。 まだ毎日見られ

る訳ではないが営巣が始まれば大忙しだから労せずして撮れる様になるだろう。 この個体は最外側

尾羽が短めだし幼鳥が飛ぶにはまだ時期尚早だから雌と思われる。

ウグイスの撮影難易度は星3個にしているがこの時季に限ってはよく梢などでさえずるので星2個相

当だ。

余録;

▲ ツクシ

▲ ヤマザクラ

連載企画;特殊レンズ

フォトギャラリー第618回以来18回、2ヶ月以上にわたって連載して来たレンズのコラムも今回で一

旦最終回となる。 「何故こういうふうにレンズを組み合わせているのだろう?」という疑問を長年抱い

ていていつかしっかり調べてみたいと思っていたがこういう形で実現するとは思ってなかった。 お陰様

で僕もだいぶ勉強になった。 折角なので新コーナーを作って転載する予定だ。 わくわくするほど面白

かったのでいずれ続編も書きたい。

魚眼レンズ

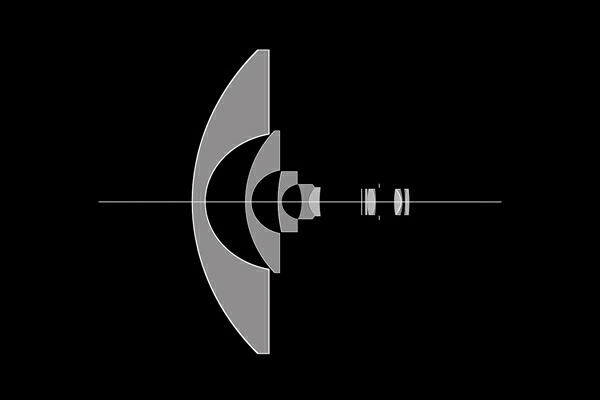

▲ フィッシュアイニッコール6mmF2.8

魚眼レンズは他のレンズと決定的に異なり歪曲が前提になっている。 魚眼レンズに限って歪曲は収

差ではない。 そもそも射影方式が全く異なる。

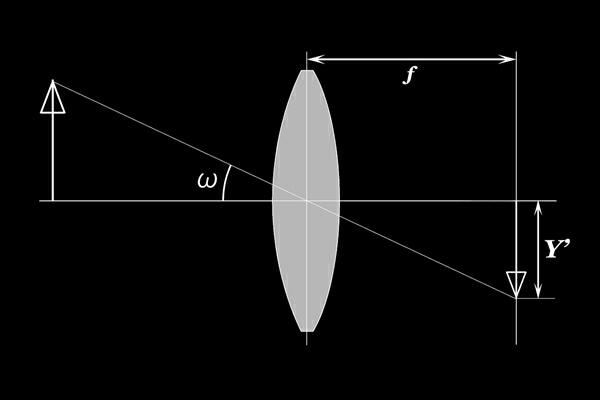

▲ 通常の射影

通常のレンズでは半画角ωで入射する主光線と像高Y'の関係は

Y'=f tanω

(Y':像高 f :焦点距離 ω:入射角)

でありこれによって被写体と相似形の像が得られる。

しかし魚眼レンズの場合は被写体と相似形の像を得る事を考慮していない。 対角線魚眼と円像魚

眼に大別されるうえ射影方式が4通りありそれぞれ式が異なる。

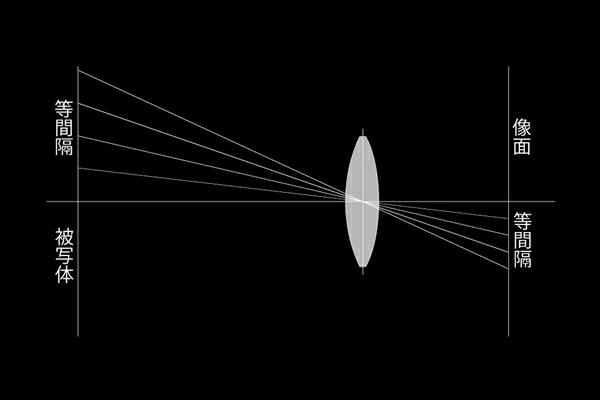

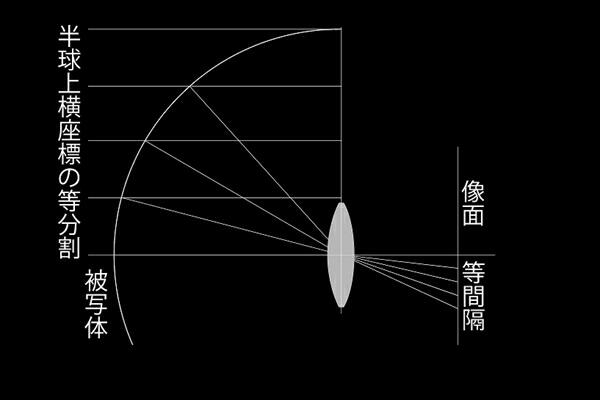

〇 等距離射影

Y'=fω

▲ 等距離射影

大部分の円像魚眼レンズは等距離射影で像高はシンプルに入射角に比例するから入射角が2倍に

なれば像高が2倍になる。 入射角が等間隔だと像も等間隔になる。 図のフィッシュアイニッコール6

mmF2.8もこのタイプと思われ画角は180°どころか220°も有る。

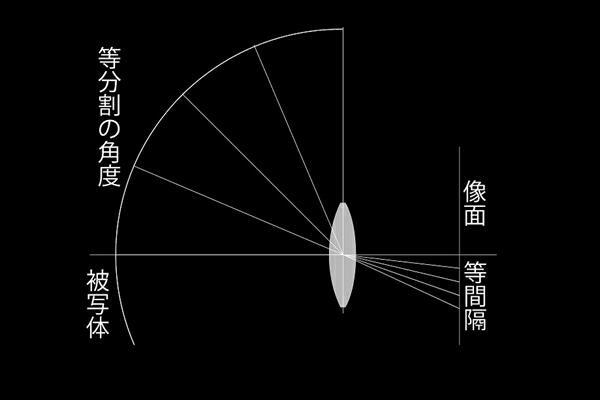

〇 正射影

Y'=f sinω

▲ 正射影

正射影は入射角の正弦(sin)に比例するから図の様に作図出来る。 非常に特殊なタイプで用途も

限定的だから一般的ではない。

〇 等立体角射影

Y'=2f sin(ω÷2)

対角線魚眼の多くは等立体角射影だ。 等立体角射影も正弦に比例するから自分で計算して作図し

てみたらなるほど正射影とよく似た図が出来たが正確さに自信が無いのと似た図を載せても仕方が無

いので折角作図したが掲載は割愛した。

〇 立体射影

Y'=2ftan(ω÷2)

立体射影は正接(tan)に比例するので作図するとしたら光軸から90°(ω÷2だからtan45)の計算

が出来る他は通常の射影とよく似た図になるはずだが念のため作図してみたら正射影に似ていた。

同じ理由で没。

この他マクロレンズやシフトレンズ、反射式のレフレックスレンズなど様々な特殊レンズが有る。 ま

た焦点距離を変えるテレコンバーター(エクステンダー)やクローズアップレンズ、各種フィルターなど主

レンズと組み合わせて使用するアクセサリーも豊富だ。 野鳥の進化と同じでカメラの進化にも終りが

無い。 可能性は無限に有り文明が存在する限りカメラ及びレンズ発展の歴史は永遠に続くに違いな

い。

参考文献:小倉敏布「写真レンズの基礎と発展」朝日ソノラマ社1998年

|

|

|

|