|

�t�H�g_�M�������[

�Q�O�Q�P�N�O�S���P�O���@[ ��U�R�S�� ]

�@�c�~�C�A�ڊ��G�Y�[�������Y �i�L�p�n�j

|

|

�@

�@�c�~�@Japanese Lesser Sparrowhawk�@Accipiter gularis

�@���ށF�^�J�� �^�J��

�@�S���F�Y�Q�V�D�O�����@���R�O�D�O����

�@���J���F�T�P�D�O�`�U�R�D�O����

�@���z�F�S���ŕY���܂��͉Ē��B

�@�������F���n�`�R�n�̗сA�_�k�n�ȂǁB

�@�H���F���ށA���^�M���ށA�����ȂǁB

�@�t�H�g�M�������[�F��S�V�T�Q��

�@�B�e��Փx�F����������

�@�B�e���F�Q�O�Q�P�N�R���R�O��

�@�B�e���ԁF�P�O���O�V���T�O�b

�@�V���b�^�[�X�s�[�h�F�P�^�R�Q�O�O�b

�@�i��l�F�e�T�D�U

�@�B�e���[�h�F�}�j���A��

�@�œ_�����F�R�O�O�����i���Z�S�T�O�����j

�@�h�r�n���x�F�W�O�O

�@�B�e�n�F���{

�@�g�p�J�����F�m�h�j�n�m�@�c�T�P�O�O

�@�g�p�����Y�FNikon�@AF�|S NIKKOR55�|300mm 1�F4.5�|5.6G ED VR

�@������B�e�����̂͂R���R�O���A�����S���Ƃ������G�ɂȂ��Ă悤�₭�^�J�̓n�肪�ώ@�o�����B�@�c�~��

���{�ŏ��̃^�J�ő傫���̓q���h����ł����Ȃ����牓���č���������ł����獩���݂����ɏ�������

����B�@����ł����Ƃ������؋������͎B�e���鎖���o�����B�@�h�����ăc�~�Ǝ��ʉ\���B�n�C�^�J

���i���j�̃^�J�͂悭�t�n������邪���̌̂̓\�A�����O���Ȃ��珇���ɊT�˖k�������Ă����B�@��

��ɂ��Ă��^�J�̓n��̍��G���F�������h�̃c�~�Ƃ͂�����Ƃ��������������i�l�I�ɑ��ł͉ߋ�

�P�������������������j�B

�@�Ƃ���ŕʓ��Ƀ^�J�̓n����ώ@���Ă���ƃJ���E���V�����\�A�����O���Ȃ���������ړ����čs����

�i�摜�͊����j�B�@�����W���[�ɂ��J���E���悭����������ѕ��œn������Ă���Ƃ̎����B�@�l����

�ڂ��Ă��Ȃ����������m��Ȃ������܂茩���L���������B

�@�܂����̓��̓q���h�������ăq�m�L�̎}�Ɏ~�܂������p�b�Ɖԕ�����U�����B�@�쒹�����͉ԕ���

�ɂȂ�Ȃ��̂��낤���H�@��������������݂��Ă���쒹�Ȃnj������������B�@�����a�@�̃u���O�ɂ�

�I�E���Ȃǂ�������݂�����ȂǂƋL�ڂ���Ă����肷�邪�E�E�E

�@�� �n�C�^�J���F�n�C�^�J�A�c�~�A�I�I�^�J�A�A�J�n���_�J

�@�n�C�^�J�F�t�H�g�M�������[��U�Q�V�Q��

�@�I�I�^�J�F�t�H�g�M�������[��R�R�R�Q��

�@�J���E�F�t�H�g�M�������[��S�T�P�Q��

�@�A�ڊ��G�Y�[�������Y �i�L�p�n�j

�@

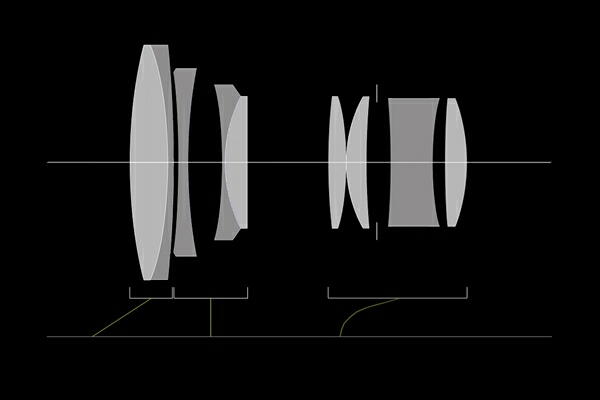

�@�� �j�b�R�[���S�R�`�W�U�����e�R�D�T

�@���čL�p�n�̃Y�[�������Y�͖]���n�Ƃ͈قȂ�Q�����@�B����ŒP�œ_�����Y�Ɠ��l�O������

���A�㐬�����ʂ̂Q�Q�ŏo���Ă���̂���ʓI���B�@���������̌`���o�ꂷ��ȑO�͍L�p�n�Y�[����

�ɒ[�Șc�Ȏ����Ƒ�P�����Y�����剻����Ƃ������ɒ��ʂ��U�O�N��ɂ͋Z�p�I�ɋɂ߂ē���Ƃ�

�ꂽ�B�@���Ɏ���o���Ă����i�Ƃ̐܂荇�����t�������i����f�O����P�[�X���L�����l���B�@�P�X�U

�R�N�̃j�b�R�[���S�R�`�W�U�����e�R�D�T�̓R���p�N�g��������ƕW���̂T�O�������̂�����t����

���B

�@

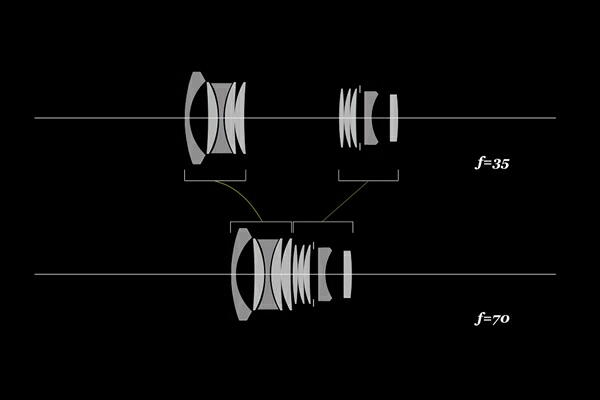

�@�� �L���m���R�T�`�V�O�����e�Q�D�W�`�R�D�T

�@�V�O�N��ɂȂ�ƃL���m�����Q�����@�B����̂R�T�`�V�O�����̍L�p�Y�[�����o���i�P�X�V�Q�N�j�B�@��

�݂ɂ��̃����Y�ł͍i�肪�ړ����鐬���Ɋ܂܂�Ă���̂ŃY�[�~���O�ɂ���Ăe�l���e�Q�D�W����R�D�T

�̊Ԃŕϓ�����B�@���̍�����e�Г��藐��ĂQ�����@�B����ɂ��L�p���̔g���ꋓ�ɖK���B

�@�O�������������Y�Ƃ��ĕ��̋��ܗ́A�㐬�����ʃ����Y�Ƃ��Đ��̋��ܗ͂������������̊Ԋu���

���鎖�ɂ��œ_�����߂���B�@�O�����͂R�����@�B����i�]���Y�[���̖͎��}�j�ɂ�����t�H

�[�J�X�n�̇T�A�㐬���͕ϔ{������o���G�[�^�[�U�ƃ����[�n�W�ɑ�������i�t�H�g�M�������[��U�R�R��

�A�ڊ��Q�Ɓj�B�@�������Y�̇T�͑O���ɋ�������������B�@�U�Ő��������_�ړ��͗��������V�t�g��

���鎖�ŕ���R���y���Z�[�^�[�V���Ȃ��U���W�����˂鎖�ŇW���Ȃ����B�@�R�����@�B����̗l

�ɑS���������Ȃ�Ȃ����ő�P�����Y�����剻��������N���A�����B�@�����������܂ł����������Ŋ���

�ł͂Ȃ����̌���l�X�ȃ^�C�v���o�ꂵ�T�����G�ɑO�コ���čL�p����]���܂ŃJ�o�[���鍂�{��

�Y�[���Ȃǂ��������Ă���B

�@�Q�l�����F���q�q�z�u�ʐ^�����Y�̊�b�Ɣ��W�v�����\�m���}�ЂP�X�X�W�N

|

|

|

|