|

フォト_ギャラリー

2021年04月01日 [ 第632回 ]

アカゲラ,トビ,ベニマシコ,ヒガラ,ソウシチョウ,連載企画;異常分散ガラス

|

|

アカゲラ(上=亜種アカゲラ・雌、下=同雄) Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major

hondoensis

分類:キツツキ目 キツツキ科

全長:24.0cm

翼開長:38.5cm

分布:九州以北で留鳥。

生息環境:平地〜山地の林。

食性:昆虫、幼虫、木の実など。

フォトギャラリー:第605回他参照

撮影難易度:★★☆☆☆

撮影日:2021年3月18日

撮影時間:08時53分03秒

シャッタースピード:1/3200秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

トビ Black Kite Milvus migrans

分類:タカ目 タカ科

全長:雄58.5cm 雌68.5cm

翼開長:157.0〜162.0cm

分布:九州以北で留鳥。

生息環境:海岸〜山地の農地など。

食性:魚類、爬虫類、両生類、昆虫などの主に屍肉。

フォトギャラリー:第585回他参照

撮影難易度:★☆☆☆☆

撮影日:2021年3月18日

撮影時間:09時38分02秒

シャッタースピード:1/4000秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

ベニマシコ(雌タイプ) Long-tailed Rosefinch Uragus sibiricus

分類:スズメ目 アトリ科

全長:15.0cm

翼開長:21.0cm

分布:北海道で繁殖。本州以南で冬鳥。

生息環境:平地〜山地の草原、林など。

食性:木の実、種子、昆虫など。

フォトギャラリー:第623回他参照

撮影難易度:★★☆☆☆

撮影日:2021年3月18日

撮影時間:09時28分06秒

シャッタースピード:1/640秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

ヒガラ Coal Tit Periparus ater

分類:スズメ目 シジュウカラ科

全長:11.0cm

翼開長:17.0cm

分布:九州屋久島以北で留鳥または漂鳥。

生息環境:山地の林など。

食性:昆虫、蜘蛛、種子など。

フォトギャラリー:第625回他参照

撮影難易度:★★☆☆☆

撮影日:2021年3月18日

撮影時間:09時46分52秒

シャッタースピード:1/1250秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

ソウシチョウ Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea

分類:スズメ目 チメドリ科

全長:15.0cm

翼開長:21.0〜24.0cm

分布:本州、四国、九州などで留鳥。外来種。

生息環境:高山〜低山の林、藪など。

食性:昆虫、果実、種子など。

指定:特定外来生物

フォトギャラリー:第612回他参照

撮影難易度:★★☆☆☆

撮影日:2021年3月19日

撮影時間:09時27分33秒

シャッタースピード:1/500秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

繁殖期が近いせいかアカゲラの雌雄が追い掛けっこの様な行動を見せていた。 追い掛けていたの

は雄の方で雌は逃げ回っていた。 あまりしつこくすると却って嫌われそうなものだが人間界の常識が

そのまま野鳥に当てはまるかどうかは分からない。

上空ではトビ1羽が別の1羽に対してディスプレイの様な飛び方をしていてそれをまた別の1羽(画角

外)がちょっと遅れて追い掛けていた。 3羽の関係は雌雄も含めて不明だ。

足元ではベニマシコが1羽だけ残っていた。 個人的には過去最も遅い終認は3月31日だからまだ

居ても驚かないがめっきり数が減ったとは感じる。

そのすぐ後ヒガラの群れが異常に近い所にやって来た。 逆光ながらわずか数メートルの至近距離

だ。 最近よくこういう嬉しい事が有るが仲間だと思ってくれているのかどんくさそうな奴だから大丈夫だ

と馬鹿にされているのかは分からない。

そしてその翌日は日頃警戒心の強いソウシチョウの群れが割と見える所に止まってくれた。 外来種

だが完全に野生化しておりビジュアル的には映えるので撮らない手は無い。

連載企画;異常分散ガラス

特に望遠レンズは色収差が目立つ傾向が有る。 これを軽減させる手段の一つとしてレンズの素材

も開発されて来た歴史が有る。 既に述べて来た様に低屈折率高分散ガラスは色収差を打ち消すレン

ズの素材として利用価値が高い。 高分散な素材としては蛍石が有るが高価なうえに柔らかくて傷付き

やすいなどの難点が有るから保護ガラス無しには最前部のレンズとしては使えないし研磨も難しい。

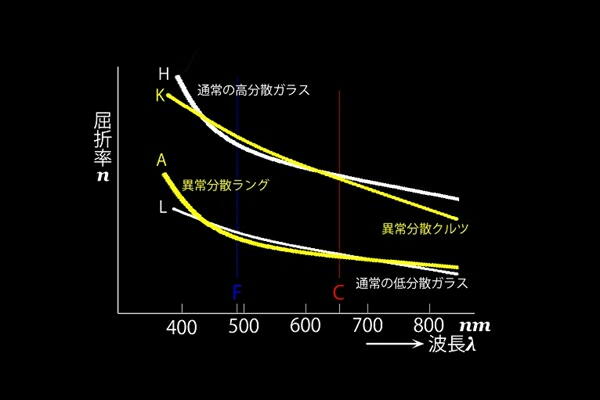

異常分散ガラスは蛍石ほどではないが高分散で比較的安価で蛍石の様な難点も無い。 上のグラフ

は通常の高分散ガラスや低分散ガラスと異常分散ガラスの波長ごとの屈折率の変化を(横軸に波長、

縦軸に屈折率を取って)比較したもので通常の高分散ガラスと低分散ガラスを白線、異常分散ガラス

を黄線で表している(高分散側をクルツ、低分散側をラングと言う)。 F線とは青い光の波長(486.1

nm)、C線とは赤い光の波長(656.3nm)を表している。

素材ごとの分散の生じる程度はアッベ数νdで表される。

νd=(nd ―1)÷(nF ―nC )

nd:黄色光の屈折率 nF:青色光の屈折率 nC:赤色光の屈折率

レンズの計算や測定では主に波長が真ん中付近の黄色光(d)や緑色光(e)が用いられる。 そして

アッベ数では分散の程度が青色光(F)と赤色光(C)の屈折率の差で数量化されそれが分母にあるの

で屈折率差(グラフの曲線のF〜C間の傾斜)の大きい素材ほどアッベ数νdが小さくなる。 これを高

分散と呼ぶ。 波長(色)による屈折率の変化が大きいものは高分散、変化の小さなものは低分散だ

から例えば通常の低分散ガラス(L)を正レンズ、高分散ガラス(H)を負レンズとして色収差を補正しよう

とするとF線(青)とC線(赤)の2色で色収差がゼロになってもその中間や外側の波長(色)では収差(2

次スペクトル)が残ってしまう。 なぜなら高分散ガラス(H)がF線より短波長域(グラフでは左側)の屈

折率変化のカーブがきつくなるため色消し作用が過剰になりC線より長波長域(右側)では緩やかにな

るため補正不足になるからだ。 つまり屈折率の変化と波長との相関関係に違いが有る(曲線のきつ

さに差が有る)ために補正しきれない2次スペクトルが生じる訳だ。 異常分散ガラスや蛍石は通常の

ガラスとは異なる傾向を持つので負レンズに使用すると波長域による正レンズとの差が生じにくい。

従って上の例で言えば通常の低分散ガラス(L)を正レンズにするなら高分散側の異常分散ガラス(K)

を負レンズとすれば変化の曲線が近いので概ね波長の全域にわたって収差を補正する事が可能にな

るはずだ。 逆に低分散側の異常分散ガラス(A)を正レンズ、通常の高分散ガラス(H)を負レンズとし

ても同じ理屈だろう。 最近の超望遠レンズでは蛍石を正レンズとしているものが有るが蛍石はνdが

非常に高くndが非常に低くてラング(A)の傾向を示す。 ニコンのEDレンズなどは低分散なので異常

分散ガラス(A)の一種と思われる(異常という言葉の響きが良くないからなのかカタログでは特殊低分

散ガラスと説明されている)。

参考文献:小倉敏布「写真レンズの基礎と発展」朝日ソノラマ社1998年

|

|

|

|