|

フォト_ギャラリー

2021年03月27日 [ 第631回 ]

ヨシガモ,ヒドリガモ,キンクロハジロ,ホシハジロ,マヒワ,連載企画;テレフォトタイプ

|

|

ヨシガモ(上=雌タイプ、下=雄) Falcated Duck Anas falcata

分類:カモ目 カモ科

全長:48.0cm

翼開長:75.0〜88.0cm

分布:中部以南の本州で冬鳥。北海道で夏鳥。

生息環境:湖沼、河川、水田など。

食性:種子、根、海草、水生動物など。

フォトギャラリー:第72回参照

撮影難易度:★★☆☆☆

撮影日:2021年3月16日

撮影時間:08時59分33秒

シャッタースピード:1/1600秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

撮影日:2021年3月16日

撮影時間:09時07分41秒

シャッタースピード:1/1000秒

絞り値:F9.0

撮影モード:シャッター速度優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

ヒドリガモ(手前=雌、奥=雄) Eurasian Wigeon Anas penelope

分類:カモ目 カモ科

全長:48.5cm

翼開長:68.0〜83.5cm

分布:全国で冬鳥。

生息環境:湖沼、池、河川、海岸など。

食性:種子、青草など。

フォトギャラリー:初登場(携帯電話待受画面サイズを除く)

撮影難易度:★☆☆☆☆

撮影日:2021年3月16日

撮影時間:08時59分00秒

シャッタースピード:1/4000秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

キンクロハジロ(雄) Tufted Duck Aythya fuligula

分類:カモ目 カモ科

全長:40.0cm

翼開長:65.5〜76.0cm

分布:全国で冬鳥。

生息環境:湖沼、池、河川など。

食性:水草、甲殻類、水生昆虫など。

フォトギャラリー:第161回参照

撮影難易度:★☆☆☆☆

撮影日:2021年3月16日

撮影時間:09時12分45秒

シャッタースピード:1/1000秒

絞り値:F10.0

撮影モード:シャッター速度優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

ホシハジロ(雄) Common Pochard Aythya ferina

分類:カモ目 カモ科

全長:45.0cm

翼開長:71.0〜80.0cm

分布:全国で冬鳥。

生息環境:湖沼、池、河川など。

食性:水草、種子、甲殻類など。

フォトギャラリー:第161回参照

撮影難易度:★☆☆☆☆

撮影日:2021年3月16日

撮影時間:09時25分35秒

シャッタースピード:1/500秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

マヒワ(上=雌タイプ、下=雄) Eurasian Siskin Carduelis spinus

分類:スズメ目 アトリ科

全長:12.0cm

翼開長:21.0cm

分布:全国で冬鳥または漂鳥。

生息環境:平地〜山地の草原、林など。

食性:種子など。

フォトギャラリー:第628回他参照

撮影難易度:★★☆☆☆

撮影日:2021年3月16日

撮影時間:08時54分06秒

シャッタースピード:1/800秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

撮影日:2021年3月16日

撮影時間:08時54分49秒

シャッタースピード:1/3200秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

所用のついでに都市公園の池で探鳥した。 予想以上にカモが多くてカモ中心になったがいつでも撮

れる普通種は特段コラムに書く事も無くフォトギャラリーにはあまり掲載して来なかった。 どれも久々

の掲載でキンクロハジロとホシハジロは6年3ヶ月ぶり2回目、ヨシガモは9年3ヶ月ぶり2回目、ヒドリ

ガモに至っては本編初登場だ(携帯電話待受画面サイズを除く)。 個人的なカモ軽視が甚だしいと反

省の意味を込めて一挙公開という訳ではないが日頃あまり注目していないせいかカモに関する知識が

ほとんど無く特に雌タイプについては識別に自信が無い。 雄と一緒に居るからと言ってその雌とは限

らない。 異種間のカップルなど日常茶飯事だ。 おまけにカモ科は種の壁を越えて繁殖可能だからカ

モには交雑個体も多い。 詳しい人は何と何の交雑かという事まで見分けてしまうが僕には無理だ。

最初から諦めているから中にもし珍鳥の雌が居ても気付かないだろう。

公園内にはマヒワの群れも居た。 地面で何かをついばんでいたがスズメに追い立てられて逃げてし

まった。 わずかにスズメの方が大きい程度だがスズメ大の小鳥にとって2cmの違いは大きいらしく力

の差は歴然だった。

スズメ:フォトギャラリー第127回参照

余録;モモ(ヤグチモモ?)

モモとウメ、サクラの見分け方は花弁の先の形で、モモは若干尖っていてウメは丸くサクラは割れて

いるのだとか。

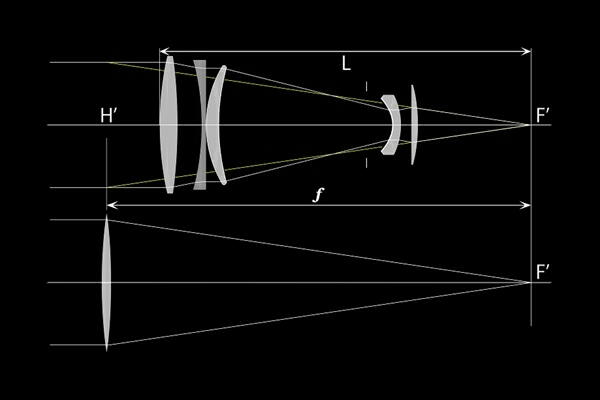

連載企画;テレフォトタイプ

※ 黄線は補助線

日頃我々野鳥ファンがお世話になっている望遠レンズは焦点距離f が長いので全長Lが長く巨大化

しがちだ。 そこで多くの望遠レンズにコンパクト化する工夫がされている。 それがテレフォトタイプ

だ。図はその一例で1979年のミノルタロッコール135mmF3.5だ。 広角レンズのレトロフォーカス

とはパワー配置が逆の正負にする事により凸レンズの焦点F'を凹レンズの負のパワーで後方へずらし

全体として全長Lよりも長い焦点距離f を実現している(後側主点H'がレンズの前方にはみ出してい

る)。 図中の黄線は下の図の単レンズの光束と同じで最終レンズから焦点F'までの射出光束を第1レ

ンズの射出高と交差する所まで前方へ延長した光軸上の長さが合成焦点距離f である事を示す補助

線だ。 しかし非対称形なので収差補正が難しく構造も複雑になりがちだ。 よってあまり極端な比率で

設計は出来ないしレトロフォーカスほど必要に迫られている訳でもないので全ての望遠レンズがテレフ

ォトタイプではなく普通に対称形の長焦点タイプも無くなった訳ではない。 テレフォトタイプの望遠レン

ズは絞りの前に凸レンズが有る形になるので必然的に糸巻型収差が生じやすいという理屈になる(フ

ォトギャラリー第622回連載企画参照)。 逆の理屈でレトロフォーカス型の広角レンズには樽型収差

が生じやすい。

参考文献:小倉敏布「写真レンズの基礎と発展」朝日ソノラマ社1998年

|

|

|

|