|

フォト_ギャラリー

2021年03月18日 [ 第629回 ]

ミヤマホオジロ,メジロ,連載企画;レトロフォーカス

|

|

ミヤマホオジロ(雄) Yellow-throated Bunting Emberiza elegans

分類:スズメ目 ホオジロ科

全長:16.0cm

翼開長:21.0cm

分布:全国で冬鳥。

生息地:山地の林など。

食性:昆虫、蜘蛛、草木の種子。

フォトギャラリー:第623回他参照

撮影難易度:★★☆☆☆

撮影日:2021年3月4日

撮影時間:08時49分04秒

シャッタースピード:1/400秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

メジロ Japanese White-eye Zosterops japonicus

分類:スズメ目 メジロ科

全長:12.0cm

翼開長:17.5cm

分布:全国で留鳥または漂鳥。

生息環境:平地〜山地の林、農地など。

食性:昆虫、蜘蛛、木の実、花蜜など。

フォトギャラリー:第613回他参照

撮影難易度:★★☆☆☆

撮影日:2021年3月10日

撮影時間:09時38分35秒

シャッタースピード:1/4000秒

絞り値:F5.6

撮影モード:絞り優先AE

焦点距離:300mm(換算450mm)

ISO感度:800

撮影地:大阪府

使用カメラ:NIKON D5100

使用レンズ:Nikon AF−S NIKKOR55−300mm 1:4.5−5.6G ED VR

平年より暖かい日が続くのでミヤマホオジロは北帰してしまった様な気がしていたがまだ渡りのスイッ

チは入っていないらしく近所に滞在してくれている。 証拠写真だが開花した梅と絡めて撮れた。 地元

では個人的に過去最も遅い終認は4月12日だし例年は3月中旬頃まで見られるからまだチャンスは

有るはずだ。

翌週同じ木にメジロが来ていた。こちらはたまたまではなく梅の密を吸いに来ていた訳だが梅の方は

1週間弱でここまで開花していた。

連載企画;レトロフォーカス

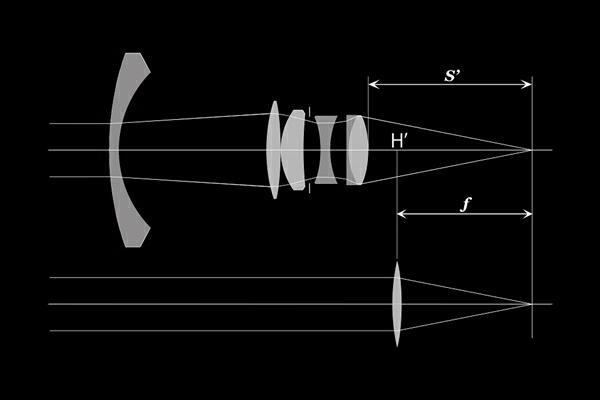

さて今回から広角レンズを見て行く。 時代は再び遡って1950年、前回余録で触れた通り広角系は

焦点距離が短いので普通につくるとバックフォーカスも短くなってしまう。 レンジファインダー機ではそ

れで良くても一眼レフには通用しない。 そこで考案されたのがレトロフォーカス型だ。 レトロフォーカ

ス35mmF2.5は1950年にフランスのアンジェニュー社が一眼レフ用に開発したレンズでバックフォ

ーカスS'を焦点距離fよりも長くする事に成功した最初のレンズだったのでこのタイプを総称してそう呼

ばれる様になった。 第1レンズ(左端のレンズ)を凹レンズ、後群に凸レンズと凹レンズを組み合わせ

て1群として凸レンズの働きをするレンズ群を配置し負正のパワー配置とした。初めに凹レンズで光を

発散させているところがミソで図の通り主点H'がレンズ系の後方に飛び出し充分なバックフォーカスを

確保する事が出来た。 また第1レンズの凹レンズが広角レンズに有りがちな周辺光量の低下を防ぐ

と同時にペッツバール和を小さくする効果を持つ。 後群に注目すると小さなテッサーの前に凸レンズ

を配置した様な形をしている(フォトギャラリー第625回連載企画参照)。 しかしこのタイプは非対称

形の配置なので収差の補正には不利で樽型収差やコマ収差が大き過ぎ後群で補正するのが難しいと

いう短所も有ったからバックフォーカスの制約の無いレンジファインダー機などでは標準レンズとは逆

の負正負のパワー配置の対称形レンズも有った。 ところでこの光路図の光線は同じ光源からの光線

を表していて中央の光軸を通る光線を主光線、レンズの上端を通る線を上光線(上線)、下端の線を

下光線(下線)と呼ぶ。 同じ光源からの線だから上光線と下光線を省略し主光線だけ表示する場合も

有る。 基本的な事だからもっと前の段階できちんと解説しておくべきだったが忘れていた。

参考文献:小倉敏布「写真レンズの基礎と発展」朝日ソノラマ社1998年

|

|

|

|